قطار آخر «ينزل» الآن إلى البصرة.

كل القطارات تذهب ليلاً صوب بغداد. كان هذا شأن قطار محمود عبد الوهاب، القطار الصاعد إلى بغداد، مثلها قطارات الشمال النازلة إلى بغداد، وثمة قطارات تغادر البلاد. ولا فرق، محمد خضير، مثلاً، لم ير فارقاً بين الطريق الصاعد والطريق النازل، هما، في النهاية، واحد، وقطارنا ينزل الآن إلى البصرة. كل القطارات تذهب أو تغادر بغداد، ولا قيمة البتة لجهتي المغادرة أو الوصول؛ فبغداد تكفي جهة واحدة للذاهبين إليها وللمغادرين منها. لكن بغداد الآن بلا قطار ينتظر المغادرين ويلفظ الواصلين إليها. بغداد يشغلها بضع رصاصات لم تصل إلى مبتغاها، ثمة من ينتظر موته، فيما تنتظر بغداد قطاراً يصلها من الشمال.

في الطريق إلى مشاعل النفط. بحثاً عن بائع المعدنوس. في محطة قطار الحلة أنتظر قطاراً تائها عسى أن يصل بعد ساعة أو اثنتين، بعد أن تركنا قطار التاسعة. شرطي المحطة قال إنه سيوقفه ويركبنا إلى البصرة. سكة القطار مهملة وتنام حولها أعشاب سامة، هي تعرف وجهتها، وتحفظ خرائطها كما تحفظ وجوه الباعة في المحاطات البعيدة. إن أفلحت وأكملت طريقي إلى نهايات البلاد، حيث مشاعل النفط سأسال بائع المعدنوس على أول رصيف هناك: أين خرائط البلاد الجديدة.؟ لذا أرجوك دع هاتفك مفتوحاً فقد تاتيك الرسالة بالخبر ولا تجد من يفرح بها أو يذرف دمعة لأجلها.

البصرة. . . نهايات البلاد، بدايات المخيلة. . . تجلس على الرصيف الكونكريتي المتآكل الحاضن لشط العرب، تفكر أن هذه المياه المالحة كانت أجزاء منها قد مرت، ولاشك، في كل قرية وقصبة ومدينة في العراق، إنها الآن تصل إلى مبتغاها. . . نهايات البلاد، ونهايات النهرين العظيمين، لكنك تسمع أصواتا ًمدويّة تقول إن البلاد قد بدأت من هنا. . . إنها بداية البلاد!!

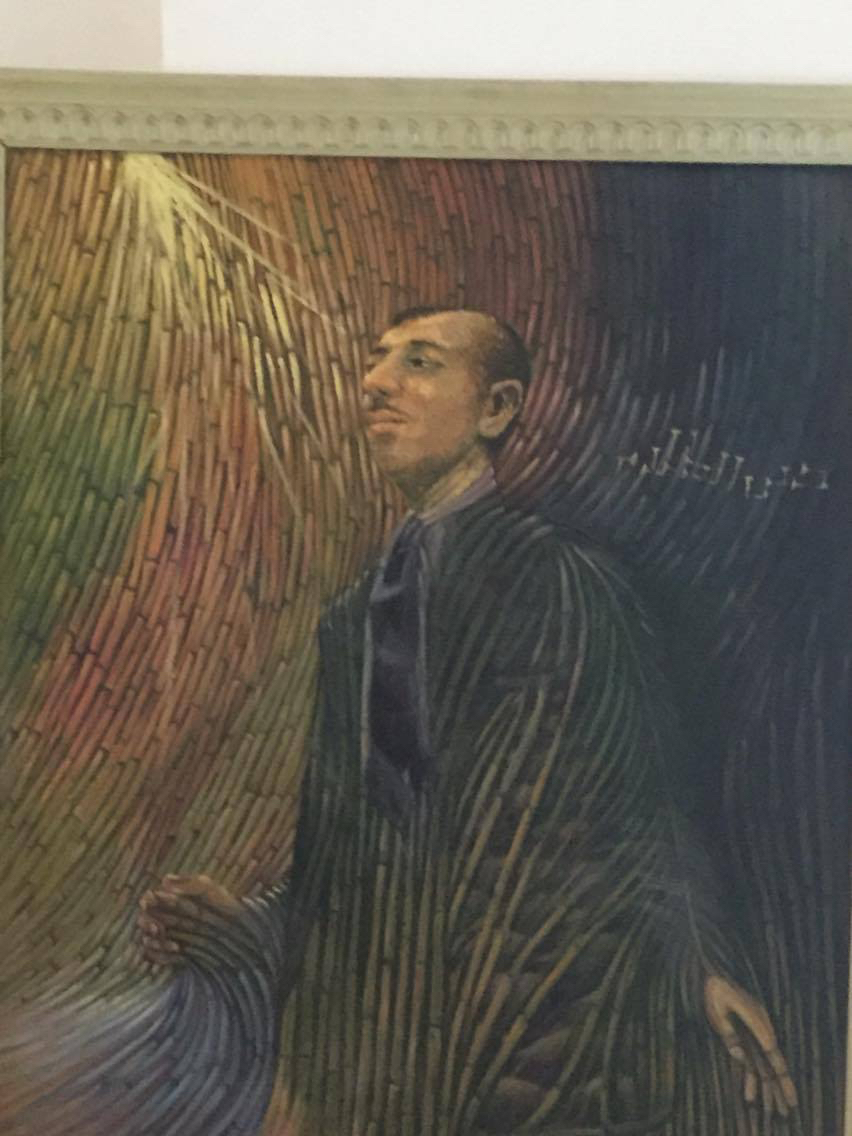

[الكاتب أمام تمثال السياب]

أفكر بمعنى البدايات والنهايات في البصرة، بمعنى أن تصل قطرة الماء مالحة للبصرة، بالتخوم الاخيرة للحياة، أفكر بجملة المعذب الأبدي «والموت، والميلاد، والظلام، والضياء!!» ترى هل فكر البصري بمعنى أن يكون آخر الدنيا ومستهلها!! لنقرأ المدونة البصرية ونرى!!

قريباً من تمثال «أبي غيلان»، كنت أتخيل مشهده الأخير في البصرة، قبل أن يذهب إلى هناك، إلى موته غريباً في الكويت. أسمعه يقول للواقفين جنبه، لي، وقد كانت يده تومئ إلي أن اقترب فاقتربت: «هذا طعامي أيها الجائعون/ هذي دموعي أيها البائسون/ هذا دعائي أيها العابدون: أن يقذف البركان نيرانه/ أن يرسل الفرات طوفانه/ كي تشرق الظلمة/ كي نعرف الرحمة/ جيكور يا جيكور. . . شدت خيوط النور. . . أرجوحة الصبح. . .فاولمي للطيور. . .والنمل من جرحي» كدت أحتج لكن صوته الواهن كان حاسماً في أن أبلع احتجاجي، قال: لا يهم، لا يهم إن كانت الأخيرة أو غيرها، فالأهم أن تشهد معي حطام مدينتي، حطام البصرة!!

***

[حارس بيت السيّاب]

طريق واحد يذهب إلى جيكور.

«أنا الماء، باب لكل الحكايات، ومسرة كل المسرات»

طالب عبد العزيز

كانت كولومبيا قد قررت أن تبدأ مشروعاً أسمته: الطريق إلى ماكوندو. . . وهذا هو الطريق إلى جيكور. لا أعرف إلى ماذا انتهى مشروع قرية «ماركيز» المتخيلة، لكن أتلمس طريقي الآن إلى «جيكور». سائق السيارة، دليلي إلى هناك «حسين أبو عباس»، كان على معرفة تفصيلية بالمكان، كان هبة لا تقدر بثمن. وهو العارف بالبصرة وأريافها، مدنها وقصباتها، كان يشرح لنا علامات الطريق الملتوي كثعبان بين البساتين، وأولها «باب طويل». قال: ثمة شناشيل قبل النهر بقليل. ولم تكن «باب طويل» سوى قرية تنام على النهر. وللباب معنى يرتب الخصيبيون حياتهم في ضوئه، فكل شيء عندهم مصنف حسب باب بعينه، طالب عبد العزيز، شاعرهم المعروف، ينقل عن أحدهم في سيرته قوله «يقيم الخصيبون باباً على كل معنى من معاني الحياة،هم يقيمونها ليحتفظوا بكل بهجة، بكل حزن، لعلهم كانوا يفتحونها لتدخل المسرات والأوجاع والأحزان والمنايا، بيبانهم لا تعد، هل كنت أمام باب، هل كنت خلفه، من يدري؟». لكن السياب لم يتعلق سوى ببابين: باب جيكور، وباب النهر. فأما النهر فكان رفيق خطواتنا وكأنه دليل القاصدين بيت الشاعر العظيم! هل كان نهراً واحداً؟ دليلي سائق السيارة كان منشغلاً عن سؤالي بمتابعة النهر، كأنه يتعرف على الطريق من مجرى الأنهر، نهر يسلمنا لآخر، كأننا أمانة في عنقه ولابد من أن يؤديها لأصحابها. أعادني صوت السائق إلى المشهد سائلاً أحدهم عن بيت السياب، قال السائق: كان هنا، أظن البيت في نهاية هذا الطريق، وأشار بيده إلى بيت في أقصى الطريق، قال الصبي: هناك، حيث تقف تلك العجلة. تأملت المشهد من حولي، وأنا أنزل من السيارة، كان النهر قد تسرب بعيداً عنا بين البساتين حتى أني لم انتبه إليه، وقد سلمنا في المنعطف الاخير لبيت السياب لينعطف مودعاً. أمام البيت المرمم حديثاً حاولت تخيل مشهد النهر اليومي، لماذا لا أقول تخيل حياة السياب اليومية، أن أستعيد، الآن، الجغرافيا المحتملة للطرق التي سلكها السياب، خارطة الأنهر التي سارت معها في مشهده اليومي، ذاهباً للبصرة أو عائداً منها، أو من بغداد، أن أسأل مثلاً هل شهد دليلنا النهر مرور السياب يوماً قربه، إن وقف على كتفه وتأمله يوماً، وهو يتذكر نهره المندرس «بويب»، ولابد أن أسأل: هل كان هذا النهر معاصرا ًللسياب لحظتها، كان دليله ليلاً، كان إمامه وهو يصيح بنهره الذي تيبس قاعه: أغابة من الدموع أنت أم نهر! لا أدري، لكن النهر قد تسرب منا، وأنا أتخيل السياب يخرج الآن من بيته، بعد أن طرق الصبي الباب، يقف أمامنا بنحوله الذاوي، ينظر إلى الشارع المعبد، يلتفت يميناً فيرى الصبي الذي طرق الباب، باب بيته المغلق، سيقول له ذلك الصبي: أيها الشاعر إنهم ضيوفك، فيما سينظر السياب أمامه، إلى أشجار الكويتي، وسيقول لنفسه: لقد نمت سريعاً! وربما سيتمتم مع نفسه، وسأسمعه يقول: إنها أفضل من أشجار اليوكالبتوس؛ لقد أحسن الغرباء صنعاً؛ أن جلبوها للبلاد! كدت أقول له : إنهم لم يجلبوا لبلادك العظيمة شجرة واحدة، لكن وجهه العابس أسكتني، خشيت لحظتها أن يدخل بيته ويتركني وحدي أتأمل مشهداً يومياً من حياته قبل أربعة عقود؛ وصمتّ تاركاً إياه يتأمل الاشجار وصخب العصافير ومشهد النهر الضائع بين البساتين. لم أساله لحظتها: كيف لنهر صغير تيَبست عروقه من عقود وأشجار قليلة أن تقلب الدنيا!؟ كان الراحل عبد الإله أحمد يتساءل كيف للسياب أن يقلب الدنيا رأساً على عقب بأقل من سبع وعشرين سنة، كيف لنهر وأشجار قليلة أن تكوُن صورة موازية لبلاد كالعراق، بالفعل كيف حدث هذا! كنت أنظر إلى باب البيت، بيت السياب المغلق. قال الصبي: اطرقوا الباب؛ فالحارس ينام فيه، وهو موجود بداخله. ابتسمت لسارة، زوجتي، لنفسي ربما، فأنا بعد عشرين عاماً اقف أمام بيت السياب، وكما لو أن سارة سمعتني فنطقت بالاسم كاملاً: بدر شاكر السياب، وكدت أسالها كم مرة شتمت هذا الـ«بدر»، وأنت تحفظين قصيدة له، لكن ضحكتي جلجلت وأنا أسمعها تقول بصيغة الأمر: يجب أن تكون شاعراً عظيماً حتى ترمم وزارة الثقافة بيتنا! فيما بعد سيعلق أحدهم، إن الترميم سيحدث بعد ستين سنة من موتك بكل الأمراض المتوطنة أو الزاحفة أو المهاجرة.

***

[باحة بيت السيّاب]

بيت السياب: عن ميدوزا وقصص المتحولات القبيحات

ما من أحد كتب سيرة السياب غير السياب نفسه! كنت أعض على الكلمات، وأنا أدخل بيته. علي مزعل، حارس بيته، خرج إلينا ضاحكاً، كما لو أنه يخرج من بيته في الزبير. مد يده مصافحاً. تصورته سيعترض على جملتي القاطعة، سيقول إن الجميع هنا يعرفون عن السياب وعائلته أكثر مما يعرفه أصدقاؤك المثقفون؛ وقد يضيف؛ لتاكيد كلامه، فهذا الصبي، وسيشير إلى من طرق الباب بدلاً عنا، يعرف، بالطبع، معنى أن يكون جار شاعر عظيم يقصد بيته الناس من كل حب وصوب. لكن «مزعل» فتح الباب أمامنا، فيما اتسعت ابتسامته عندما عرف أننا قادمون من "الحلة"، وقال: تفضلوا، تشرفنا بكم.

لم يكن البيت ليختلف عن أي بيت في أرياف العراق، الداخل إليه كالخارج منه، وفي الحالتين ثمة ممر مسقف ينتهي بباحة الدار المفتوحة للسماء، فيما تتراصف الغرف بالطول والعرض، وقد حصر الحمام في أقصى البيت من جهة اليسار، وإلى جوار المطبخ المنفتح إلى ما يشبه المخزن المظلم.

قادنا علي مزعل إلى غرفة خاصة بدت لي أشبه بالمكتب تنفتح على غرفة كأن السياب قد اتخذها مكتبة، فيما جعلها من كلّف بترميم البيت متحفاً للسياب: ثمة صور قديمة للسياب وبيته، صور بالأسود والأبيض تمت معالجة أغلبها. صورة البيت الطيني القديم تقترب كثيراً من صورة البيت المرمم، حتى لكأنها طبق الاصل من حيث الشكل العام؛ فلا فرق يذكر بينهما، سوى أن السياب الذي لا ندري إن كان هو من بنى البيت أم ورثه عن أبيه، لم يدر بخلده أن توظيفه لأسطورة الميدوزا سيطبقه، بعد حين، حفنة من البنائين المبتدئين على بيته الطيني المهمل، وسيحولونه إلى بيت لا أقبح منه سوى أنه قد اقيم مكان البيت القديم، وهكذا شأن «ميدوزا» التي حولتها «أثينا» إلى امرأة قبيحة بشعة المظهر بعد أن ارتكبت الخطيئة مع حبيبها «بوصيدون» في معبد «أثينا»، فكان العقاب قصة تحول كبرى من الجمال إلى القبح. وهذا هو شأن البيت بعد ترميمه، لكن السياب لم يرتكب الخطيئة الكبرى، كان قد حول نهراً صغيراً مات، ربما، حتى قبل أن يراه السياب، وقرية صغيرة لا تختلف عن أية قرية في أرياف العراق إلى أيقونة عالمية. حول تلك المفردات البسيطة إلى مكان يقصده السواح من كل حدب وصوب فيما لو أحسن القائمون على أمر المدينة والبلاد معرفة كيف يحكمون البلاد. وفي قصة بيت السياب مثال يثأر، بغضب، ضد إخفاق الحاكم الشنيع في أمر صغير كان لموظف بسيط، بقليل من التخصص، أن يحفظ لنا سيرة شهدتها تلك الجدران الطينية المتهالكة، فكيف لهم أن يحكموا بلاداً تعلق بها شاعر كالسياب؟! كان البيت قد ترك عقوداً للإهمال. طالب عبد العزيز، ابن مدينته، الخصيبي، يتذكر، وهو يصب جام غضبه على طريقة ترميم بيت السياب من قبل مجلس محافظ البصرة، أن صدام، حاكم العراق السابق، رفض أن يرمم البيت؛ لأن صاحبه كان شيوعياً، ناسياً أن السياب نفسه، السياب لا غيره، قد أصبح في الحزب الحاكم الذي رفض أن يرمم بيته. ولم يكن الحاكم بأمر، آنذاك، يعنيه من الموضوع كله سوى أمر واحد، أن لا ينشغل الناس، شعبه المفترض، بأحد آخر غيره، كانت «أناه» المتورمة تمنعه أن يسمح لآخر، كائناً من يكون، بالاقتراب من الضوء. فيما لم يزد ترميم البيت عند خصومه، حكام اليوم، عن كونه حجراً وضعوه في أفواه مثقفي البلاد، وهو مجرد حجر، كبيراً كان أم صغيراً.

حارس البيت، علي مزعل، الموظف في دائرة الآثار، قال إنهم قد أنفقوا أموالاً كثيرة على الترميم، وإن البيت أصبح مقصداً للسواح بعد الترميم، أغلبهم ياتي من الحلة. وضحك، وهو يسمع تعليقي على جهاز التبريد في غرفة المكتب: لابد أن السياب مرتاح كثيراً بعد أن اصبح بيته مبرداً. قال إن ابنته تزور البيت كثيراً، أما غيلان، ابن السياب البكر، فانه يعيش خارج البلاد كلها. لكن يا علي هل يعرف الناس هنا قيمة أنهم يجاورن بيت شاعر عظيم كـبدر شاكر السياب؟ ظل السؤال عالقاً في فمي؛ لأن علي مزعل غريب عن المنطقة، ولأني أعرف أن أغلب العوائل التي جاورت وعرفت بيت السياب قد غادرت المنطقة. وهي إحدى تحولات البلاد وكوارثها. ووجدت نفسي أسال حارس البيت، وأنا أتامل البيت والمشهد كله من سطح البيت: لكن يا علي مزعل هل تسمع، ليلاً، صرخات السياب مع زوجته «اقبال»؟ رد "مزعل" ضاحكاً: أسمع فقط صرخات الجيران!

من السطح، سطح السياب، كنت أقول لنفسي، كانت سارة تسمعني جيداً، فيما كان علي مزعل يحذّرنا من النظر إلى بيوت الجيران، جيران السياب: هنا عاش السياب، في هذا البيت الطيني كتب أعظم قصائده، هنا عاش أعظم شعراء العربية في نهضتها الحديثة.

***

[داخل البيت]

السياب: تخيّل حياتنا الكالحة

«ترى ماذا علينا أن نقول، حين نفكر بأن ولداً غراً هز العالم من أذنيه؟» «رامبو وزمن القتلة»

مرة أخرى: ما من أحد كتب سيرة السياب غير السياب نفسه! كان صديقه، كاتب الرواية البارز، مهدي عيسى الصقر، قد كتب سيرة متخيلة عنه في روايته «طائر الشوق» وأثارت ما أثارت من كلام، لكن السياب هو من كتب سيرته كشاعر طليعي أخذ على عاتقه أن يحدث الصدمة الكبرى في المخيلة العربية. ذات يوم سألوا محمود درويش عن أهم شعراء العربية، رد بلا تردد، إنه الجواهري، واضح الأمر، وقد كان محاوره يتصور أنه السياب أو أدونيس، وفسّر الامربـ: لأن الجواهري نقل قلق الانسان إلى عمود الشعر العربي الكلاسيكي! لكن هذا الامر لم يكن ممكناً، على دقته، دون مغامرة السياب، وهي أهم ما أنتجه العرب في عصرهم الحديث! لكن كيف أمكن لريفي أن يفعل ما لم يفعله أبناء المدن الكبيرة! أتصور أن السياب، خلافاً لكثيرين، سعدي يوسف أحدهم، وهو اللاحق به، وابن مدينته، والأهم ابن أبي الخصيب، قد تعلق بالتفاصيل الصغيرة في مكانه؛ فمن النادر، مثلاً، ان تجد ذكراً للبصرة كمدينة خاصة بمخيلة الشاعر في شعر السياب. كان السياب يكتب عن «جيكور» القرية الصغيرة التي عاش السياب فيها، عن نهر صغير، هو أشبه بالساقية الصغيرة. يكتب السياب عن عمر يتبدد أمامه. ثمانية وثلاثون عاماً هي كل حياته، عداً ونقداً، هذه كل قصة السياب. وقد كانت كافية لأن يقلب السياب حياتنا رأساً على عقب، بأقل السنوات فعل السياب ما لم نفعله جميعاً. كان "هنري ملير" قد نشر كتاباً فريداً يندر أن يتكرر أسماه «رامبو وزمن القتلة»، تحدث فيه عن فتى غر هز العالم من أذنيه، كان هذا هو الشاعر الفرنسي العظيم رامبو. وهو ذاته ما فعله السياب بحياتنا الكالحة. لكن "هنري ملير" يتحدث عن نفسه، عن لحظة الاضطراب، أزمته العظمى مع ذاته، وقد تأخر الأمر عنده حتى السابعة والثلاثين، وهي سنة وفاة رامبو، أو سنة انتحاره. فيما كان على رامبو أن يواجه أزمته الكونية في سن مبكرة، ولم يزد عمره آنذاك عن سبعة عشر عاماً! فهل بالإمكان أن نتخيل الرابط بين الفرنسي العظيم رامب"، والخصيبي بدر شاعر السياب؟ ثمة سنة واحدة تفصل بينهما. فكلاهما قد مارس تاثيراً طاغياً على شعر بلاده ولغته، وحتماً كان رامبو مؤثراً في شعر السياب لأسباب عدة، وليس هذا مهماً. أتصور أن تاثير حياتهما، الطريقة التي اصطدما بها بالحياة، كانت وراء ما تركاه من ثراء. يتحدث هنري ميلر عن التشابه بينه وبين رامبو، وهو كامن عنده في تعلقهما بالخاصية الاعترافية. وهناك أمور اخر يجمعها «التلذذ باللغة والموسيقى أكثر من الأدب» والأهم البدائية وهي «تعبر عن نفسها بطرق مختلفة». هل أريد أن أقول إن السياب كان كذلك، أظن الامر كذلك لكن من منطق آخر. أتصور أن قيمة السياب لا تكمن في وعيه بالحداثة الشعرية، فهذا أمر حاصل لا محالة، وإن اعترض خلق كثير إنما تكمن في مكان آخر، قلما انتبه إليه دارسوه. إنها كامنة في اكتشافه البسيط لحياتنا الكالحة الرثة. كان أستاذ الأدب الحديث يصرخ بنا، عهد الدراسة الجامعية: لم لم يظهر الشعر الحر في مصر، لماذا ظهر في بغداد التي كانت تخشى من أية عاصفة ترابية أن تقذفها في مقبرة النجف؟ ولم تكن بغداد، آنذاك، وهل اختلف حالها الآن عما قبل!! سوى صرائف وأكواخ وبيوت طين!! فيا للعجب، أن يتنافس شاعران، وبدقة أكثر شاعرة وشاعر على توصيف حالة الرثاثة. لكن السياب الذي لم يكن يعنيه كثيراً التوصيف السياسي لحالته، كان يدرك جيداً إن حياته أقصر من أن يبددها في الكتابة عن اليقينيات الكبرى مما يسميه نقد ما بعد الحداثة: السرديات الكبرى. إنما كان معنياً بالكتابة عن نهر متيبس وغابة نخيل وعن سفر أيوب، وهي عنده المعادل عن الرثاثة وحياتنا الكالحة. إنها سيرة الفقدان المستشري في حياتنا، آنذاك، وهي كذلك اليوم وإلى حين. كان السياب يكتب سيرة المفقود والضائع، بل وحتى التالف في حياتنا، ولأكن واضحاً وأخرج عن صيغة التماثل مع حياة السياب، ولأقل بوضوح دون مراوغة: إنها سيرة الفقدان في حياتي، وحياة الصبي الذي طرق الباب، حياتك يا علي مزعل، حياتنا جميعا!! وهذا ما فعله رامبو في «فصل في الجحيم» وهو ذاته ما كتبه هنري ميلر في مدوناته السردية، وهو، بأسف، ما لا اريد أن اكتبه في سيرته المقترحة عن السياب، والتي لن أسميها مطلقا ًبـ «السياب: تخيل حياتنا الكالحة»

***

[إحدى غرف البيت]

أعود إلى البصرة... أعود إلى الحلة

كان صديقنا يحتج، ونحن نغادر المستنصرية، أن كتاب الميلانخوليا لنجم والي مشبع بالاستغراب، وعنده أن لا فائدة كبيرة يجنيها القارئ من البرتغالي الزائر أو ساكن البصرة، أو غيره من زنوج أو عربان قدموا الى البصرة أو سكنوا فيها حتى أصبحت مدينتهم العالمية. لكن البصرة التي ضربتها عاصفة الكراهية وغيرت وجهها مراراً، وربما إلى الابد، أو حتى تستعيد صيغتها كمدينة كوزموبوليية، يقصدها المهاجرون فتأسرهم وتغريهم بالإقامة والسكن. كان هذا شأن البصرة، وهذا شان من يتذكرها! وفي كتابه «قبل خراب البصرة» يستعيد الخصيبي، طالب عبد العزيز، أسماء وبيوت من أغرته البصرة، ومن استدرجه أبو الخصيب إلى هناك. كما لو أن البصرة ذاكرة الناس، كل الناس، ذاكرة الخليجيين أجمعهم؛ ففي صرتها الملفوفة بعناية كل الحكايات. وهي كذلك، هي كذلك حقاً وحقيقة.

[صورة للسيّاب داخل البيت]

[باحة البيت]

[نهر قرب جيكور]

[قرب بيت السيّاب]

* كافة الصور من الكاتب

![[???? ?? ??? ??????. ????? ?? ??????]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/Hamza12.jpg)